|

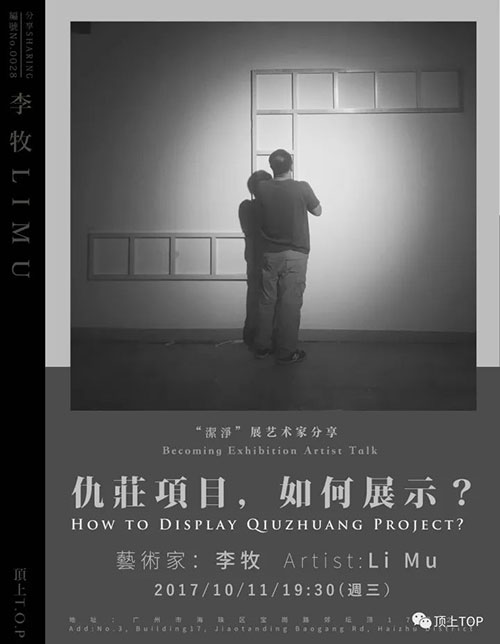

| 仇庄项目,如何展示? | Date :2017-12-11 | From :iamlimu.org |

| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

![]()

*本次分享李牧将和我们探讨仇庄项目的实施及展览过程中遇到的问题和思考:为何要逃离城市,到一个没有当代艺术的地方去?艺术家改变了村庄还是村庄改变了艺术家?项目经费从何而来?展览、纪录片、讲座和出版物,那种方式更好?项目艺术要不要回到美术馆?项目艺术该如何在美术馆展示?档案是项目的最终归宿吗?

仇庄项目,如何展示?

李牧

首先,感谢策展人王景、这次分享会的主持卢川、设计师钟志超以及顶上空间的朋友们提供这次交流的机会。

通常我都是在讲座上介绍仇庄项目的实施过程,很少去讲它是如何在美术馆和艺术空间展示的。因为我看到一些艺术项目的展览,总是一堆非常枯燥的文献。我觉得这是一个问题,我应该尝试让发生过的艺术项目和新的空间进行对话,用展览建立新的沟通和交流,让别人体验这个项目。我认为展览也是仇庄项目的一部分,所以,“如何展览”是这次分享的主题。

1,仇庄项目

仇庄项目的起源是一个念头,这个念头来自于我2010年在上海参加荷兰Van Abbe美术馆的“双倍无限”展览。参加展览的过程里,我和他们的收藏品产生了很亲密的接触。这时候我萌发一个念头:这些现当代经典艺术作品放进我的村庄里,会怎么样呢?我把这个念头和Van Abbe美术馆的馆长查尔斯(Charles Esche)说了,他觉得这个想法非常好。

我的村庄叫仇庄,是江苏省徐州市丰县的一个自然村,有一千人左右。我出生在这里,十七岁考上苏州工艺美术学校离开村子。我和很多农村里出来的朋友一样,产生了一种对村庄非常复杂、纠结的感情。我对村庄里人们的价值观和环境不认可,同时,村庄里的人对我也不认可,他们不了解我在做什么。这种不了解也体现在家庭关系上,我的父母根本不了解我的艺术,我们之间常常有价值观上的冲突。

2011年,查尔斯邀请我来荷兰 Van Abbe美术馆做一个简短的驻留,研究他们的收藏,然后商量怎么实施这个项目。在考察他们收藏品的过程里,我看到他们复制了一些作品,比如俄国构成主义大师李西斯基(El Lissitzky),他们依据李西斯基的草图做成装置,并成为他们美术馆重要的收藏。我还看到了一些极简主义的艺术作品都不是艺术家自己制作,而是工人按照草图在美术馆的墙上完成的。当时我就认为我们村子的人也可以制作这些作品,制作的材料也是到处都能找到的。于是,我和查尔斯商定在村庄里复制他们的收藏。

▲ A 图书馆

2013年元旦,我回到仇庄,从一个图书馆开始工作。图书馆在春节的时候开起来了,我找了退休在家的小学老师魏永明做图书馆的管理员。图书馆做起来之后来的小孩子挺多的,也有很多朋友到村里来看我的工作。像Ellen Zweig, 纽约的一个艺术家,带着助手来,给村庄里的小孩做了一次野餐活动。之后来的人逐渐多起来,有拍纪录片的,有为艺术杂志写文章采访的。

图书馆开了几个月之后,我的心定下来了,就开始复制Van Abbe美术馆的馆藏作品。我选择的第一个艺术家的作品是索尔·勒维特(Sol LeWitt)的作品“无题(墙上结构)”。我们村里人在县城开了一家制作铝合金门窗的店,我请他们复制了十五个这样的梯子形状的作品。

十五个梯子中的一个挂在路边上展示,其它十四个免费分给村子里的人。他们每个人的用法都不一样。我二姐和二姐夫拿到了梯子,把它挂在墙上像一幅画一样观看。还有好几个人都将它用作储物架,往上放置一些东西,很方便。我父亲的老朋友樊静思改装了一下这个梯子,把自己收藏的花盆、工艺品都放在上面了。梯子很快就发完了,但其实根本不够。一个叫樊梦的年轻人在自己的新房子里用木头复制了一个,作为储物架使用。

▲ 樊静思改装的索尔·勒维特的“墙上结构”复制品

▲ 索尔·勒维特的“墙画 No.480”复制品

接下来我就开始复制索尔•勒维特的两幅墙画(Wall Drawing No.256, No.480)。我请了我们村子里的老画师卢道德,请他来和我一起制作这两幅墙画。这是一个很有意思的人,后来我在一个展览上专门介绍了他。

下面一件作品是乌拉和阿布拉莫维奇(Ulay/Abramovic)的行为表演录像,我选择了6个录像,前面四个是他们两个人的合作表演,然后是他们在中国长城合作的最后一件作品,《情人—长城》各自的剪辑版本。我放了一个电视机在小卖部的冰箱上面,大家每天来买东西都会看到这些循环播放的录像。

▲ 安迪·沃霍尔的“毛泽东”复制品

▲ 丹·弗莱文的灯光装置复制品

我复制了安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的“毛泽东”。我初中时的画友杨高举帮忙喷绘了三张大的画,挂在路边的房子上。另外在本地的印刷厂印了两百套,参照了以前主席像的格式加上了一些文字,一套三张。我们挨家挨户地去发这些主席像,发了很长时间,并帮他们参考位置贴起来。我本来以为这是最适合村庄的一件作品,实际上却是争议最大的一件作品。本来大家对毛泽东的感情和态度也很不一致,再加上覆盖在毛主席脸上的颜色,就让一些人更不能接受了。

我选择复制丹·弗莱文(Dan Flavin)的灯光装置,应该是因为这种灯光材料比较常见。这件作品放在室外,我妈妈就帮它做了一个防雨的帘子。我给我爸说,每天天一黑你就打开它,等到八点半,路上没有人了,就关掉。

▲ 约翰·考美林的“HI HA”复制品

我复制了荷兰艺术家约翰·考美林(John Kormeling)的作品HI HA,我认识他是因为他设计过上海世博会荷兰馆的欢乐街,他也是一个建筑设计师。我去荷兰他的工作室拜访他,他就鼓励我应该用复制的方式来做这个项目。我选择了HI HA这件作品,因为它看上去比较简单,闪烁起来也很漂亮。

丹尼尔·布伦(Daniel Buren)是我比较偏爱的艺术家,他画了一辈子条纹画。开始时我希望复制这些条纹画在村子里一栋两层楼中间的横梁上,但房子的主人似乎不是特别喜欢。我的父母在图书馆门口种了一片玉米作为绿化,正好外面需要一个围栏,我就把些条纹画在围栏上。这不是特别抢眼的作品,很容易被忽略,但是放在这里特别合适。

▲ 卡尔·安德鲁的“二十五块钢板”复制品

“二十五块钢板”是卡尔·安德鲁(Carl Andre)的作品,这种钢板在哪里都能买的到。我刚开始想复制在一个叔叔的家里面,因为他们建了一个很大新房子,想放在他们的客厅里。但是我后来试验了一下,这个钢板用拖把拖过之后会生锈,所以我就决定放在我家的院子里。我爸爸觉得这件作品是所有作品里最差的,不好看又贵又没有意思,他觉得应该改变改变。他把他的鸟笼子全部摆在上面让我拍照记录,他觉得这样比较好看一些。过年的时候他在上面放鞭炮,鞭炮的声音因此更响亮。

冬天,下了大雪。我在村子外的河堤上复制了理查德·朗(Richard Long)的“树枝圆圈”。我请我的婶子和我的父母一起制作,我们用了一个下午整理树枝,然后用了一天就把这些树枝摆在雪地上了。这个作品做好之后存在了三个月。我们村里拾柴禾的老太太看到这些树枝,说这些柴火放那么长时间也没有人碰,应该是没人要了。于是她就用车拉了两次运回家。我爸爸发现树枝没有了,到处去问,找到她的时候,她说都当柴火烧掉了。

原本计划是两三个月制作完成,由于回到村子里牵涉到太多情感牵绊和条件的不成熟,所以三个月之后我决定做半年。但是到半年的时候我说做八个月可以完成,结果到八个月的时候,我意识到时间对于这个项目的重要性,就有意识地把时间拉长,最后做到第二年的二月,一共十三个月。

▲ 理查德·朗的“树枝圆圈”复制品

2,如何展示?

首先说一下纪录片《仇庄日志》。我的助手钟鸣跟着我在村子住了十三个月,他拿着摄像机一直在拍。他之前没有用过摄像机,我说没关系,你看到什么拍什么。他什么都拍,很杂,拍了360多个小时的素材。后来我和那颖禹一起商量这个纪录片怎么剪,那颖禹是我的好朋友,我做项目的时候他在村里前后住了三个月的时间,之前我们也一直做些谈话作为项目的一部分。他说这么散的东西,别人是做不来的,你只有交给我才有可能完成。我说可以的,就交给他来剪这个纪录片。村庄里真实的生活和通常电影里看到的是不一样的,电影里的每一个事情、人物都是有交代,有主有次,有始有终;而真实的生活是没有这种完整性的,今天我可能遇到一个人,发生一件很有趣的事情,但是明天可能这件事情就没有消息了,然后这个人再也没有出现。如果生活是这样的话,我们就要尊重生活本身,尊重我们这一年最真实的感受,而不应该遵循电影的原则来剪辑。这样的话,我们就用日记体的方式来结构整部影片,以一天一个篇章来持续三百多天的时间。

这部片子最后剪到5个小时的版本。按春、夏、秋、冬四个季节分为四部。

仇庄项目最早参加的展览是2013年8月在上海视界艺术中心的《太阳》。因为安迪·沃霍尔的毛主席像作品已经做完了,所以一开始我的想法是展示一组安迪·沃霍尔的“毛泽东”在仇庄村民家里的照片。我想在展览里面的柱子上、空白的墙壁上、走道上或作品之间,像在村子里一样散落着展示这些照片。在现场制作的时候发现不太可行,因为会干扰其他艺术家的作品。其他的艺术家大多希望作品周围都是干净的。我就临时更改了展览方案,就在展览的现场展出了一篇文章——第一篇在欧洲的一个网站上报道仇庄项目的文章。我打印了两百份,让观众自由取阅。因为这篇文章叫做“山寨一个Van Abbe美术馆”,那我的标题也是同样的。

展览的开幕现场是个交际的场所,人们在吵杂声中不会阅读文本。那时候上海八月份的夏天特别闷热,打印的文本正好被观众拿在手里当纸扇。人手一份文本,不是用来阅读,而是用来扇风凉快的。这很有趣。

▲ 仇庄项目(南京金鹰当代艺术中心)

2013年11月,我参加南京金鹰当代艺术中心的一个群展《现实或者主义》,我展示了一组(10幅)照片。我不想让观众直接看到照片上的内容,所以我就在每一幅照片上面罩了一块彩色的布,布上是丝网印刷原作的图案。如果观众感兴趣,就可以掀开布,看到作品在村庄里的照片。这样在展示上就多了一个动作,也说明了照片里的复制品和原作的关系。

▲ 仇庄项目——一笔经济账(上海上午艺术空间)

十二月的时候,上海上午艺术空间的于吉打电话来说希望我在她的空间做一场表演。我说我也不怎么做表演,她说你做什么都可以。

那颖禹一直问我的钱都是怎么花的,又是卖水彩画,又是美术馆给的钱,到底怎么用的?是都用在作品上还是用在私人生活上了?他说项目结束的时候要专门和我算一笔账。然后我和那颖禹一商量,说干脆我们一起合作,在上午艺术空间做一个公开的算账吧。于是我们就做了关于仇庄项目的经济账。这个展示由三个部分构成,主体部分是我和那颖禹面对面,他用提问的方式询问我关于项目的收入和花费,我来逐一回答;第二部分是于吉用粉笔在墙上记录我们谈到的账目;为了给观众交代这个项目,在空间里还加了一个液晶电视机,里面滚动播放仇庄项目的图片。

一开始表演的时候,很多人,坐的满满的,结果发现这两个人只说话,没有肢体表演。有一个人起身就走了,接着有两个人走了,跟着五个人走,最后就剩下一点点人坚持到最后。最后有个观众跟我们说,你们的表演太棒了,你们太会演了。然后我就说这就是真的发生过的,不是表演出来的。这给我留下很深刻的印象,观众没有兴趣中途走掉是因为他们看不到他们想看的东西。

2014年,查尔斯想要邀请我参加圣保罗双年展,但是临近开幕他说告诉你一个坏消息,你不能参加这个展览了,一个好消息是邀请你参加 Van Abbe美术馆里的一个群展,叫做“不完美的告白”。这是探讨艺术该怎么使用的一个展览。

在项目实施的中间我和Charles有很多通信,他一直想要来我的村庄,但是一直没有来。我就是通过不断写信告诉他村子里发生的事情和项目的进展,并且向他提出一些问题,他有时候回复有时候不回复。我就决定把我写给他的8封信展示在 Van Abbe美术馆的展览上。这些信用中文、英文和荷兰文三种语言展示。

▲ 仇庄项目——写给查尔斯的信(Van Abbe 美术馆)

▲ 仇庄项目——索尔·勒维特和卢道德(上海震旦博物馆)

在上海震旦博物馆,有一个艺文厅,只有六十多平米。因为地方特别小,我就在这里展出了项目的一个单元——索尔•勒维特和老画师卢道德的故事。展厅中间放了两个卢道德如何制作索尔·勒维特的两幅墙画的录像,在背靠背的两个电视机上。展厅的两头是两幅充满整个墙壁的照片,内容是在仇庄的两幅墙画。有一个录像是我对老画师卢道德的一个采访,讲述他从小到现在学习艺术和现实间的不断碰撞以及他一生从艺的过程。对面是他画的一幅神像,因为别人要求他画王母娘娘和七仙女,结果他只画了六个仙女,别人说你中间加一个仙女就可以变成七仙女了。他说不管怎么加构图都不舒服,所以他就重新画了一张,这张就作废了,所以我就买了下来。同时展示的还有这个期间我画的草图和日记。

▲仇庄项目——一个人、一个村庄和一座美术馆(Van Abbe美术馆)

2015年9月,我在Van Abbe 美术馆做了仇庄项目的展览“A Man, A Village, A Museum”。这个展览我和美术馆沟通了一年的时间。最初我提出的展览构想是把仇庄的复制品和美术馆里正在展示的原作对应,因为这些原作大多数都正在展示中。这样,就要在他们的收藏展的基础上把仇庄的复制品内容插进来,形成对应关系。可是美术馆方面觉得这样破坏了原来完整的设计,只好作罢。后来我们请了以色列的建筑设计师Oren Sagiv做展览的设计。他给了一个设计方案:把纪录片作为主体来展示,纪录片由四个季节组成,每个季节一个屏幕,围成一个圈循环播放。展览的另一个部分是仇庄项目的英文版出版物,人们可以坐下来在展厅里阅读它。展厅的最后,是美术馆收藏的我画的水彩画草图。

▲ 仇庄项目——乌雷和阿布拉莫维奇(南京艺术学院江苏教育超市)

2016年初,我参加南京艺术学院美术馆的《丝路国际》展览。当时我想要展安迪·沃霍尔的毛泽东这一个单元,但是开幕前,策展人说领导不让展示,怕担风险,所以就临时更换方案,改成了乌拉和阿布拉莫维奇的这个单元。我在展厅里写了一段话并画了一张地图,观众可以根据这张地图前往美术馆附近的小超市,乌拉和阿布拉莫维奇的行为艺术录像在收银台后面的电视机里播放。我放弃了所有现成的照片、日记、档案和录像的部分,希望它可以超越档案,变成一个更立体的东西。实际上展示效果并不是很好,因为在一个群展里,很少有观众会根据地图指示去超市看这些录像作品。不过,在超市里,确实会有很多购物的学生和这些录像不期而遇。

2016年,年轻的策展人巢佳幸在上海歌德学院开放空间策划了4个系列展览,其中一个是仇庄项目。当时我还是想要展示安迪·沃霍尔的毛主席像单元,但是歌德学院的总监海墨思(Claus Heimes)看到方案后还是拒绝了这个内容。所以我换了另一个方案——持续的讲演。这缘起于我之前的一个想法:我觉得交流作品最好的方式是面对面,所以我想能不能把讲座以及讲座后的交流作为展览的主体,在展厅里持续进行。我们招募了两个讲演者(吴旖旎和刁一星),发工资,让她们对观众去讲述这个项目并和观众交流。方案出来后,海墨思希望能同时在展厅里展示一些实体的东西,我和策展人商量把档案放在空间里,让观众阅读。歌德开放空间本来是一个讲演厅,很合适做讲演。我在中间做了八个展台,呈现了关于这个项目的所有档案——日记、对话、信件、评论、展览、出版物、照片、纪录片等一共八个内容。

做完了这个展览后,我觉得我不应该将档案放在展览里面,因为它削弱了持续讲演的力量。

▲ 仇庄项目——持续的讲演(上海歌德学院)

▲ 仇庄项目——拐弯的梯子(香港牛棚艺术村)

2017年,仇庄项目参加王景在香港牛棚策划的展览“(生成)洁净”。我对香港的展览场地不熟悉,觉得应该老老实实地展示,所以就选择了索尔•勒维特的“墙面结构”这个部分。我们在深圳找人复制了这个“梯子”,并把它挂在了展厅的墙上。因为牛棚是历史建筑不能破坏墙面,所以我就将照片和日记贴在木板上展示。同时,我还展示了一个8分钟的录像,内容是梯子在村庄的遭遇。展览结束的时候,这个梯子被一个香港人认领。

以上是我做的展览,同时我也在不同的场所做了一些讲座和对话。每次做讲座和展览时我都告诉自己,不能重复,要从不同的角度去探讨问题。所以这次我把这个话题拿出来和大家讨论,以此为引子,希望获得朋友们的建议和批评,也藉此机会和大家交流。

现场讨论

李牧:我觉得在我的项目里,展示日记是很重要且微妙的部分。当我在展示日记时,感觉很私密且忐忑不安。虽然很纠结但是我知道它可以触到我软弱的地方,所以我还是坚持将日记在每一次的展示中出现。

阿史:在我印象中,日记好像有很多页,大概四、五万字。因为我也有许多文本性的工作,我发现往往在展览上呈现文本时,文本是被掩盖,或是在影像和装置中消失掉。因为我是先看到日记后来才看到具体的图片,比如里面写到“妈妈为这个灯做了一个帘子”,当时我想了很久那是一个什么样的帘子。包括里面也有写到玉米地变高了等等,我一直在想象村庄的画面。现在我想起来两件事情,一个是你在日记里有说到,创作和记录的过程本身就是艺术;第二个就是在呈现文本的时候,经常会失效。可能很少人会真正坐下来长时间去阅读。刚才看到你的好几个展览都会有文本。我更倾向于“持续的演讲”,可能这种面对面的交流,会回到刚才说的过程更贴近艺术本身。

李牧:刚才你说到文本的无效,我觉得还是有效的。做展览时,我是有意识的将文本放在一个展览上。我需要有意识的用作品和展览去对抗观众的经验和习惯。我观察下来,确实有很多人在展览上将我的文本读完了。所以如果我们认为重要的东西,不要因为别人不愿意去读它而放弃,因为它太重要了。

梁健华:“持续的演讲”里面是纯讲演吗?还是会辅助图片呢?

李牧:讲演者讲演的时候用投影放一个 PPT 文件,还是有图像辅助的。

梁健华:仇庄项目对你之后的创作一定有很大影响,做这个项目前后的工作方式还是发生了不少变化。

李牧:其实我后面没有做多少新作品。不知是不是做一个作品陷入太深了,还出不来。我觉得必须要从里面出来了,等到看这件作品像是看别人的作品一样的时候,就能够抽身出来。在仇庄项目之前,我的工作受观念艺术的影响更多一些,也觉得艺术本身很重要;仇庄项目之后,我对艺术的认识有一些改变,我看到以往过于注重观念而导致的狭隘性,它使艺术像游戏一样,远离了真实的生活,且自以为是。我认为我的艺术需要和现实对接,在实践中相互影响。

卢川:你之前做过在上海未成年犯管教所和未成年犯人交流的作品“蓝色图书”,感觉你早期的作品总是把艺术和公共空间、人有所联系。还有一个是你和你父亲的关系,因为你们村以往是一个做木工的村庄,你父亲也是木工,你有一件作品“我的父亲”是探讨你和他的关系。当你回到村庄的时候,你对他们是陌生的,这种陌生在你的仇庄项目中也有所体现。你和村庄这种内外交错的身份关系,使我觉得它和前面的创作是有渊源关系的。

李牧:这些都不是有意识的,我的创作也是多元的。但是如果我们把少管所的“蓝色图书”,“我的问题”、 “我的父亲”和“仇庄项目”放在一起看时,它是一条线的。也许条线是我的主要方向,但有的时候也限制了我的可能性。这样我会把其他方向的想法屏蔽掉,只去做这条主线上的作品。我觉得应该警惕。

陈冈:你在做的过程中有怀疑你做的价值吗?

李牧:做这个项目有一种如履薄冰的感觉,因为不自信。常常面对别人的批评。

陈冈:在村子里的那段日子是你获得思考最多的,后面则是在进入一般的展览流程,各种展览机制的部分。

阿史:但我觉得正因为这样,如何展示仇庄项目才是艺术家要思考的工作。因为谁回到村庄都会遇到一样的问题,但是怎么处理看到的事情,有各自的办法。所以我会在意仇庄日记是怎样的,那个片子是怎样的,展示是怎样的。在这里艺术家工作的地方会更多,而在村子里面会反复陷入各种关系。

李牧:在村子里艺术家的身份不是那么明显了。确实,后面的展览更像是艺术家要做的事情。有一次是在时代美术馆三天的讲座和讨论上,我突然觉得我播放的纪录片和讲的内容有一种夹生饭、没熟透或是野草般的感觉。这让我意识到这是艺术里面非常重要的东西。因为我们看到太多精心呵护、处理的游刃有余、光滑的东西,但是这个项目有粗糙感。当我发现这点时,让我获得了一种自信。这在当时粗糙的村庄环境中是感受不到的。

梁健华:图书馆还在吗?

李牧:图书馆运营了一年半之后,因为村庄要修路而拆房子,暂时关闭了。但是图书馆的活动一直在继续,我们每年都在和上海铺路石青少年发展中心合作,接待国际志愿者,来村庄教孩子们英语口语。而我们家新建的房子里有一个空间,我打算重新做图书馆,在里面可以做一些活动。

梁健华:你受到最多的批评是什么。

李牧:其实项目完成后就没有多少批评了,反而是进行的过程中会有很多。大概有几点,第一是说这是一场文化殖民。第二,知识分子到村庄里面做建设其实是一种破坏,破坏了里面的文化景观和自然景观。第三是知识分子和农民的不平等,拿这些西方的艺术到村里,对农民是一种暴力行为。

梁健华:那你自己是怎么跨过去的?

李牧:我跨不过去,也回应不了。我对文化殖民的了解很少,后来我和查尔斯聊天,讲到这个项目是否文化殖民的时候,他说文化殖民不是没有道理,现在西方很多官方的意识要用文化影响和浸入中国,这是不可否认的。但是对于你的项目,我们说它就是文化殖民的话,是把非常复杂的现实给简单化了。我们不能把上个世纪的词套在今天的社会语境上,这样会让我们变的非常简单和狭隘,所以我们不能用这个词。如果用一个中性词,也许“交流”是比较好的。同样,我们也可以探讨文化交流带来一些问题。尽管这个项目会有文化殖民的嫌疑,但是我们还是要这么去做。

阿史:我想起文本刚开始时,你写了很多对于村庄的不适应。现在你谈到当村庄的声音在荷兰的美术馆里回荡时,你感觉到它的强大。在村庄里可以看到城市或是知识分子的判断,当脱离了语境重新去看待它的时候,似乎又可以找到一个强大的地方。

梁健华:我觉得是展厅给了他重新看待这件事情的角度。

李牧:现在很多作品都没有了,村子也发生了巨大的变化。这也是为什么我会觉得我和这个项目在村子里特别的弱小的原因。当我把这个项目在美术馆或艺术空间呈现的时候,它又是那么强大和饱满。通过在城市里的展示,我找到自己的自信;当我回到村子里面的时候,就去感受自己的渺小。

梁健华:所以这个项目还是很依赖展览机制的,因为你接触的现实是无边无际,没有焦点的。

因为所有的展览机制都需要你做一个截片,这个截片是被要求完整的,可交流的。但是这个截片对于你在村庄的一年来说太小了。所以你在截片里面塞的东西就特别多,或是可以放很多东西。但截片对于展览空间来说,相当强大,因为他对应的是你一年的工作。

阿史:华哥在说的时候,我突然想起艺术教育会教导我们要从一段生活里面提取一个作品的理念。而这件作品反而倒过来。因为有一个艺术而变成了一段真实的生活。因为做这个项目回到村庄,这关系是反过来的。如果是从生活里提取出来,那么他可以很快的撇清关系。它只是一个想法,但是生活还是继续。

关于「分享者」

▲ 图为艺术家李牧

李牧,1974年3月出生于江苏省丰县,现居苏州。他于1995年毕业于苏州工艺美术学校,2001年毕业于清华大学美术学院。李牧的作品形式包括录像、照片、装置和表演等。他尝试着从他自己的生活出发,通过艺术作品重新建立起他和周围空间、人群的关系,用他对生活的切身体验来探讨艺术和社会相互影响的可能性。李牧举办的个展和参加的群展主要包括:李牧:一个人,一个村庄,一个美术馆,Van Abbemuseum 埃因霍温,荷兰(2015); 莫斯科双年展,莫斯科,俄罗斯(2015);索尔·勒维特和卢道德,震旦博物馆,上海(2015);不完美的告白,Van Abbemuseum,埃因霍温,荷兰(2014)。

Li Mu, was born in 1974, Feng County, Jiangsu Province, China and lives and works in

Feng County and Su Zhou of China.He graduated from the Suzhou School of Art and

Design, Suzhou in 1995 and the Academy of Art of Tsinghua University, Beijing in 2001.

Li Mu created works of different categories, including video, photography, installation

and performance. He looked forward to transcending the boundaries of himself and

broadening his understanding towards art via these works. Everyday life played an

important role in his works. A relationship between the environment, the general public

and him was established, blurring the boundary between art and life by resorting to his

life experience. Li Mu has had numerous group exhibitions and solo exhibitions

including: Li Mu-A Man, A Village, A Museum, Van Abbemuseum, Eindhoven,

Netherlands (2015); Sol LeWitt and Lu Daode, Aruro Museum, Shanghai(2015);

Confessions of the Imperfect, Van Abbemuseu, Eindhoven, Netherlands.

主题:仇庄项目,如何展示

分享者:李牧

主持者:卢川

参与人:阿史、梁健华、陈冈、Ellen Zweig、卢川、钟志超、陆翠婷、李筱天等

录音整理:卢川

时间:2017年10月11日19:30

地址:广州市海珠区宝岗路郊坛顶17号之三 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© iamlimu.org 2011 |

|